El Secreto del Hombre de la Limusina: La Lección de Humildad que Mis Hijos Jamás Olvidarán

Si llegaste aquí desde Facebook, sabes que la historia se quedó en el momento más tenso: el instante en que el desconocido se quitó las gafas y mi hijo palideció de terror. Prepárate, busca un lugar cómodo y un pañuelo, porque aquí descubrirás la verdad completa y el desenlace que nadie vio venir.

El silencio en esa sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Hace apenas unos minutos, mis hijos, Carlos y Esteban, estaban celebrando como si hubieran ganado la lotería. Tenían en sus manos un cheque con una cifra exorbitante, tres veces más de lo que valía mi vieja casa. Sus ojos brillaban, no de amor, sino de pura codicia. Ya no les importaba que su madre, la mujer que se quitó el pan de la boca para darles estudios, hubiera estado durmiendo en un catre con resortes rotos en un asilo de mala muerte durante las últimas semanas.

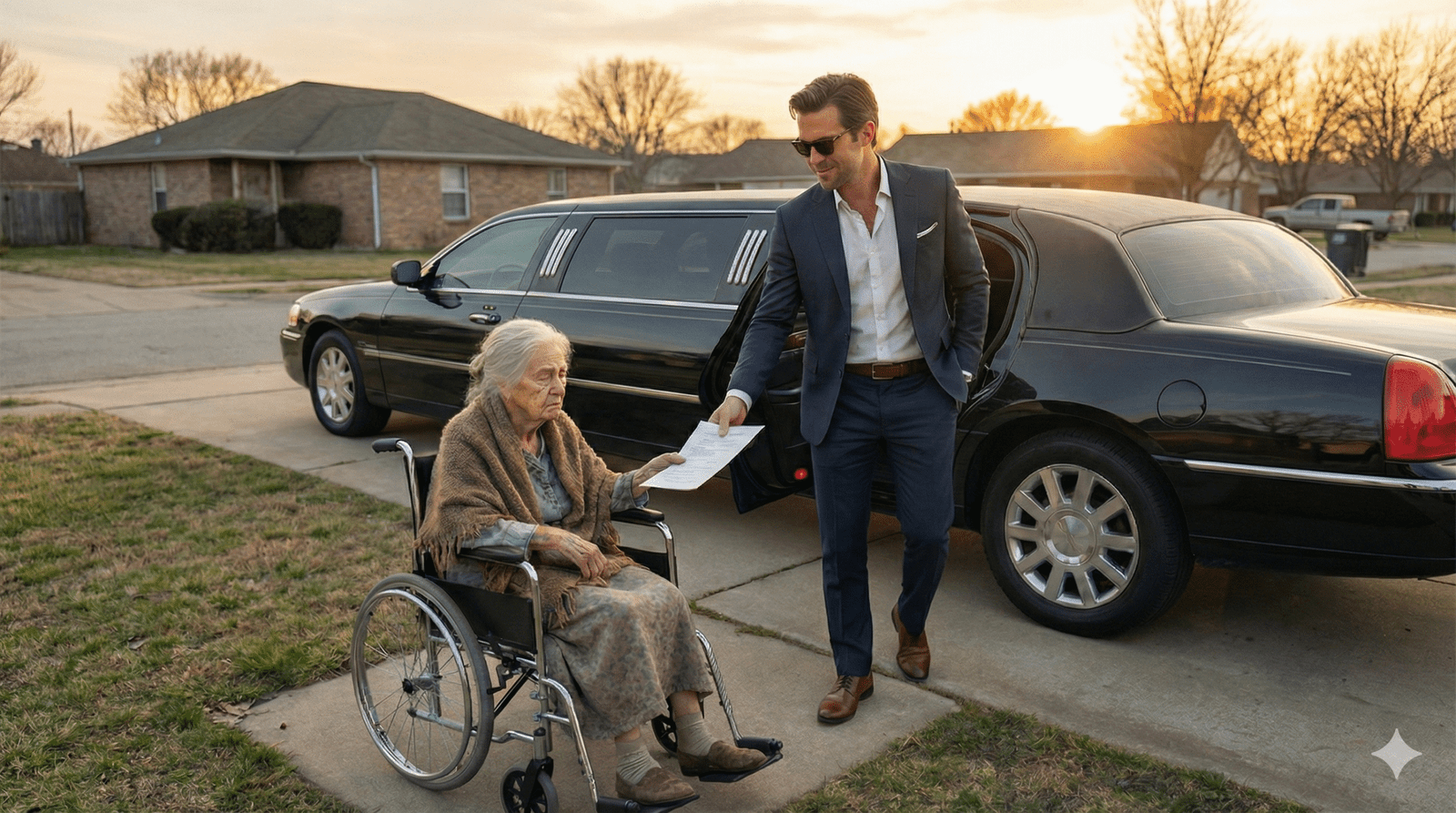

Pero la atmósfera cambió drásticamente cuando aquel hombre elegante, el comprador misterioso de la limusina, se arrodilló ante mí. Al poner las escrituras en mi regazo, sus manos, suaves y cuidadas, contrastaban con las mías, llenas de manchas y arrugas por años de lavar ropa ajena para sacar adelante a esta familia.

Cuando mi hijo mayor, Carlos, gritó indignado y el hombre se giró para quitarse los lentes oscuros, el tiempo pareció detenerse.

La Identidad Revelada: Un Fantasma del Pasado

El hombre tenía una cicatriz pequeña, casi imperceptible, sobre la ceja izquierda. Sus ojos eran oscuros, profundos y cargados de una memoria que mis hijos habían decidido borrar hacía mucho tiempo.

—¿Te comió la lengua el gato, Carlos? —preguntó el hombre con una voz serena, pero cargada de autoridad.

Carlos dio un paso atrás, tropezando con la mesita de centro. Su arrogancia se desmoronó en un segundo. —No puede ser… —balbuceó mi hijo, con la voz temblorosa—. ¿Tú eres… Julián? ¿El «Piojoso»?

El apodo golpeó mi memoria como un rayo. Julián.

De repente, la imagen de un niño flacucho, con la ropa siempre dos tallas más grande y los zapatos rotos, inundó mi mente. Julián era el hijo de una vecina que tenía problemas con el alcohol. El pobre muchacho pasaba días enteros en la calle, con hambre, expuesto al frío y a las burlas de los otros niños del barrio.

Y los líderes de esas burlas, lamentablemente, siempre fueron mis propios hijos.

Recuerdo las veces que Carlos y Esteban le tiraban piedras o le escondían la mochila. «Ahí viene el piojoso, no se junten con él que huele mal», decían. Yo los regañaba, claro, pero los niños pueden ser crueles. Sin embargo, yo hacía lo que podía. Cuando Julián se quedaba llorando en la acera, yo lo llamaba a la puerta trasera.

«Pasa, mijo. Acabo de hacer arroz con leche, y casualmente me sobró un plato», le decía yo, aunque en realidad le servía de mi propia porción. Le cosí los pantalones del colegio un par de veces. Le dejaba hacer la tarea en la mesa de la cocina porque en su casa no había luz.

Julián sonrió, pero no había calidez en su gesto cuando miró a mis hijos.

—El mismo «Piojoso» al que le tiraban el almuerzo a la tierra para que comiera como perro —respondió Julián, alisándose el traje de diseñador—. La vida da muchas vueltas, muchachos. Tantas, que a veces marea.

El Peso de la Conciencia y el Precio de la Traición

Esteban, el menor, intentó recuperar la compostura. Siempre fue el más cínico de los dos. —Bueno, mira, el pasado es pasado, amigo. Si te fue bien, felicidades. Aquí lo importante es que hicimos un negocio. Tú tienes la casa, nosotros el dinero. Todos contentos. Vámonos, mamá —dijo, intentando agarrarme del brazo para sacarme de allí.

—¡Suéltala! —el grito de Julián retumbó en las paredes.

Julián se acercó a ellos, invadiendo su espacio personal, obligándolos a retroceder hasta la puerta.

—Ustedes no entienden nada —dijo Julián, bajando la voz a un tono peligroso—. Yo no compré esta casa por la estructura. No me interesan los ladrillos, ni el terreno, ni la ubicación. Tengo mansiones en lugares que ustedes no podrían ni ubicar en un mapa.

Se giró hacia mí y su mirada se suavizó al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas.

—Compré esta casa porque fue el único lugar donde me sentí seguro en mi infancia. Compré esta casa porque esta mujer, a la que ustedes trataron como un estorbo desechable, fue la única madre que tuve cuando la mía me falló. Ella me daba de comer cuando tenía hambre. Me daba calor cuando tenía frío. Y lo más importante: me trataba con dignidad cuando ustedes me trataban como basura.

Mis lágrimas empezaron a caer silenciosamente. Yo no sabía que aquel niño asustado recordaba esos pequeños gestos. Para mí, era lo normal, lo que cualquier ser humano haría. Para él, fue la diferencia entre la desesperación y la esperanza.

Julián volvió a mirar a mis hijos con un desprecio absoluto. —Ustedes acaban de vender el legado de su madre por unos cuantos billetes. Querían deshacerse de ella, ¿verdad? La tiraron en un asilo barato para que se «pudriera» rápido y poder cobrar.

Mis hijos bajaron la cabeza. La vergüenza, por fin, empezaba a asomar, aunque sospecho que era más miedo que arrepentimiento real.

—El dinero es suyo —sentenció Julián—. Ya está transferido. Disfrútenlo. Compren sus autos nuevos, paguen sus deudas de juego, váyanse de vacaciones. Pero escúchenme bien: Ese dinero es el precio de su madre. Eso es lo que valen ustedes. Han vendido su dignidad y su familia.

Un Final Inesperado: La Verdadera Dueña de la Casa

Julián caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. El sol de la tarde entraba con fuerza, iluminando el polvo que flotaba en el aire.

—Lárguense —ordenó—. Y no vuelvan. Esta casa ya no es suya. Y su madre… tampoco.

0 comentarios